La relación entre Repsol y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sigue siendo objeto de debate, incluso décadas después de la “capitalización” de los 90 que abrió las puertas de la empresa estatal a operadores privados y luego de la nacionalización de 2006. Especialistas del sector advierten que la transnacional con sede en España se ha beneficiado históricamente de condiciones legales y administrativas, así como actos calificados como ilegales, que han reducido significativamente su aporte al Estado boliviano, mientras que desde Repsol Bolivia han negado sistemáticamente esta situación sin dar mayores explicaciones cada vez que este medio ha consultado por ello.

Una historia convulsa: del “compromiso de inversión” de 1997 y la reclasificación de campos nuevos los descubiertos por YPFB

El punto de partida fue el 10 de abril de 1997, cuando Repsol YPF, subsidiaria argentina de la compañía, se convirtió en accionista mayoritaria de YPFB Andina “sin realizar una inversión significativa” según señalaron las auditorías posteriores encargadas a Enrique Mariaca, que también hicieron notar con documentos que eso fue posible gracias a un contrato de compromiso de inversión y a otro firmado simultáneamente denominado “contrato de administración” con cláusula de confidencialidad. En ese momento, YPFB Andina estaba valorada en 264 millones de dólares.

Posteriormente, la reclasificación (al amparo de la Ley No. 1731 de 26 de junio de 1996, art. 9) de los megacampos San Alberto y Sábalo, descubiertos por YPFB en 1990 y 1991 durante la presidencia de Jaime Paz Zamora, como “campos nuevos” permitió que la compañía pagara solo el 18% del valor de la producción en lugar del 50% que correspondía por la misma normativa. Tras iniciar exportaciones a Brasil en 1999, YPFB Andina se valorizó en aproximadamente 1.500 millones de dólares, según analistas del sector consultados por este medio.

Tuto Quiroga libera obligación de invertir en pozos y Mesa le corrige, pero tarde

El 24 de octubre de 2001, el Decreto Supremo 26366, firmado por el entonces presidente Jorge Quiroga Ramírez y su gabinete, eximió a las operadoras transnacionales de invertir en la perforación de al menos un pozo por cada parcela seleccionada dentro de un área productora. Se trataba de una política para garantizar la exploración y la incorporación de nuevas reservas, pero sin la obligatoriedad, nadie lo hizo. La medida fue parcialmente revertida en 2004 por el Decreto Supremo 27414, durante la presidencia de Carlos Mesa, aunque los efectos fueron limitados, según expertos consultados. “Tenían asegurada la exportación y no necesitaban incurrir en riesgos” aseguró el ingeniero petróleo José Luis Lavandez.

García Linera y su susto por las auditorías petroleras, las oculta

Durante la gestión de Evo Morales y Álvaro García Linera, la relación con Repsol también fue objeto de controversia. La nacionalización decretada el 1 de mayo de 2006 contemplaba que YPFB controlara al menos el 50% más una acción de todas las empresas del sector, entre ellas YPFB Andina y ordenaba auditorías sobre el cumplimiento de los “compromisos de inversión” asumidos en 1997. Sin embargo, según el auditor designado por el Ministerio de Hidrocarburos en aquella época, Enrique Mariaca Bilbao, las auditorías fueron desacreditadas por García Linera, pese a que documentaban falsedades contables y pérdidas significativas para la estatal, incluyendo el contrato “Hedging” con Petrobras que generó perjuicios por hasta 300 millones de dólares.

García Linera llegó a decir que las auditorías las hicieron antropólogos. En respuesta, Mariaca confirmó que el equipo que lo colaboró incluyó especialistas en reservorios, expertos en sísmica, en perforaciones, ingenieros petroleros, químicos, etc., y también sociólogos y antropólogos, en lo relativo a la intervención de las petroleras en áreas indígenas o territorios protegidos. Las auditorías siguen archivadas hasta hoy, según varias denuncias.

En julio de 2006, la Fiscalía de Santa Cruz allanó oficinas de Repsol YPF y confiscó documentos tras la denuncia presentada por Herman Camacho Cuellar, director de YPFB Andina, evidenciando incumplimientos contractuales. Según registros, la entonces vicepresidenta española María Teresa Fernández de la Vega – nombrada por el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero – intervino poco después para negociar con el gobierno boliviano, representado por Álvaro García Linera, lo que marcó el inicio de un acuerdo político que “suavizó las tensiones”. Desde entonces en adelante, las relaciones entre el presidente de Repsol Antonio Brufau y Evo Morales fueron excelentes y compartieron sonrisas y abrazos en cada visita.

Analistas como Miguel Delgadillo Pacheco y el propio Mariaca Bilbao consideran que, de haberse aplicado las auditorías petroleras, YPFB habría podido controlar hasta el 99% de las acciones de YPFB Andina y reclamar compensaciones por daños y perjuicios. No obstante, la documentación permanece archivada hasta hoy. En base a aquellas auditorías y por intermedio de la acción del hijo del expresidente Víctor Paz Estensoro, Ramiro Paz Cerruto, Repsol fue sancionado en la bolsa de Nueva York por haberse atribuido reservas de forma indebida, pero no compensó el daño al Estado boliviano.

El poder de Repsol no es de Repsol

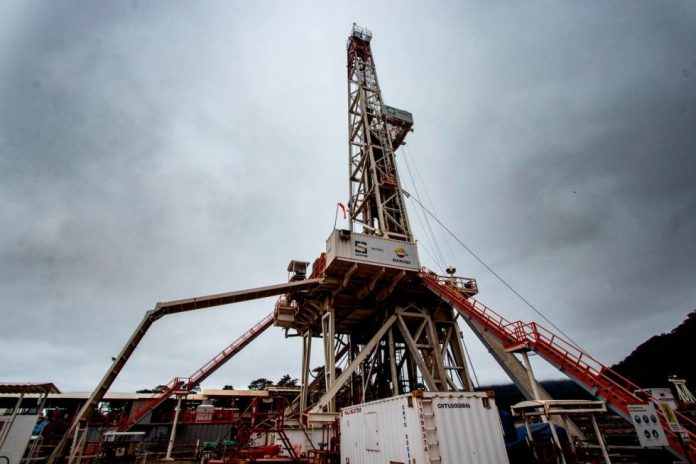

Hoy el mercado energético ha cambiado mucho en el mundo, pero la historia parece repetirse con el megacampo Mayaya X1, descubierto recientemente por técnicos de YPFB y cuyo valor todavía está en análisis, aunque ha sido presentado como uno de los grandes éxitos en el gobierno de Luis Arce, pero que sin embargo, el 8 de septiembre de 2025, la estatal firmó un Memorándum de Entendimiento con Andina, de la cual Repsol posee el 48,3%, para evaluar su inclusión en la explotación del campo pese a no haber asumido ningún riesgo en la exploración.

Esta operación ha generado alertas sobre la posible repetición de patrones históricos de beneficios desproporcionados para la transnacional y sus accionistas, entre ellos BlackRock Inc., The Vanguard Group y Goldman Sachs, que según los reportes de la propia Repsol y el Mercado de Valores donde cotiza en España, poseen más del 55% del capital de Repsol y son tres de los grandes fondos de inversión más poderosos del planeta que ejercen influencia global en todos los mercados financieros, fábricas de armas y financiamiento de guerras.

El caso de Repsol y YPFB evidencia que la historia hidrocarburífera boliviana sigue marcada por tensiones entre control estatal y dependencia de operadores privados transnacionales. Mientras el país busca consolidar su soberanía sobre los recursos estratégicos, expertos advierten que la experiencia de San Alberto, Sábalo y ahora Mayaya debe servir de lección para evitar que las ganancias del Estado continúen subordinadas a intereses corporativos externos.